マンション住まいでの代表的な心配ごとの1つに、「騒音問題」があります。

内見時には気づかなかった周囲からの騒音により、生活に支障をきたしてしまうことも。反対に、自分自身が騒音元となってしまい、周辺世帯とトラブルになることもありえます。

また、お子さんがいらっしゃるマンション住まいのご家庭は、騒音にかなり気を遣っているのではないでしょうか?とくに昨今のコロナ禍では、大人も子どももstay homeしている時間が長く、騒音トラブルは多発傾向にあります。

過去にはマンション上階からの子どもの騒音に対し、下階住民からの慰謝料請求が認められた判例もありました。

本記事では、どのような争点に対しどのような判決が下ったのか、実際の判例を参考に紹介します。

- 判例「マンション上階の幼児による騒音問題」のポイント

- マンションの騒音トラブルを回避する方法

【動画目次】

00:00 はじめに

01:23 ①子育てのおいての騒音問題

08:31 ②子育てにおいての空間的問題

10:03 ③子育てにおいての利便性の問題

11:25 まとめ

子ども騒音問題は、ときに裁判の対象になる大きなトラブルに発展することもあるんだよ。

不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。

保有資格:宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士

目次

判例「マンション上階の子どもによる騒音問題」のポイントを解説!

今回ご紹介する判例は、平成19年10月3日に東京地裁で判決が下った事案です。

マンション上階に住む家庭の子どもが騒ぐ音により、下階住民が精神的な苦痛を訴えました。

事案の概要

本件の舞台は、昭和63年6月頃に建築されたマンション。日本建築学会による「建築物の遮音性能基準」においてはLH-60に該当し、やや遮音性能に劣る構造とされています。

原告Aは、平成8年7月29日より妻と共に当該マンションに居住。被告Bが当該マンションに平成16年2月頃に転居して以来、A家の直上にあるB家から子どもが跳んだり跳ねたりする音が聞こえてくるようになりました。

Bの転居前にも別世帯が居住していましたが、その間Aが騒音に悩まされることはありませんでした。A世帯付近の暗騒音(バスや飛行機などの騒音を発する対象の影響が無い場合の騒音)は27~29dBと、一般的なレベルに留まっていたようです。

しかしB世帯の入居以来は昼夜を問わず50~65dBの騒音が発生。60dBはファミリーレストランにおける音量レベル程度に相当するため、夜間には相当な騒音であったことと思われます。

この騒音が長期にわたったことで、A夫人は咽頭異常感及び不眠症といった身体的な異常が発生。AはBに対し、不法行為による損害賠償権に基づき、慰謝料および弁護士費用の合計240万円の支払いを求める訴えを起こしました。

争点:被告の主張

騒音の元となっていたB長男に音を生じさせないよう、床にマットやカーペットを敷くといった対策を実施。長男と同居を開始した平成16年4月当初は深夜1時程度まで起きていたものの、それ以降は午後10時には就寝させたと主張しました。

Aの苦情に対しBからの言い分も伝えましたが、A側が一切聞く耳を持たないため、B家におけるこれ以上の対策はできないと述べています。

判決と裁判所の判断

本件において裁判所は、被告Bに対し原告Aへ慰謝料・弁護士費用含め合計36万円の支払いを命じる判決を下しました。

本件はB家からの騒音が、一般社会生活上A家が受忍すべき限度を超えていたかが争点になりました。前述の通り、条例における隣家との境界線の音量は45~50dBに規制されており、この地域の暗騒音は27~29dBと、本来生活に支障がでない環境となっています。

B家の入居以降、上記の規制を超えた騒音が発生したため、Aは管理会社を通じてB家に対策を依頼。また直接話し合いの場を持とうとしましたが、B家からの回答は「これ以上の対策はできない」というものでした。

Aからは問題解決のための調停を求めるも、Bが応じなかったため不成立に。止む無く弁護士へ委任せざるを得ない状況が生まれています。

B家の住まい方は周囲環境に配慮したものとはいえず、長期間に渡ってA家は騒音に苦しめられました。またAからの申し入れに対し真摯に対応せず、乱暴に突っぱねるといった行動は、極めて不誠実なものと判断されています。

これにより、原告Aの苦痛に対する慰謝料として30万円、弁護士費用を発生させざるを得なかった損害賠償として6万円の支払いを命ずる判決が下り、Aの勝訴で決着しています。

騒音問題は自分が被害者になるだけじゃなく、加害者になることも。

トラブルにならないよう、ここからポイントをしっかり見ていこう!

マンションの騒音トラブルを回避するには

この判例では、被告の不誠実さにより理解しやすい判決が下りました。

しかし騒音トラブルは明確に決着しないことも多く、長期間に渡る係争中も苦痛が続く場合も少なくありません。とくに子どもによる騒音は、「元気の良さ」と「騒音」の線引きもなかなかできないもの。そのため可能な限り、事前に騒音トラブルを回避することが望ましいといえます。

遮音性能の事前確認

マンションを購入する際には、管理規約内に記載されている遮音性能を確認しましょう。

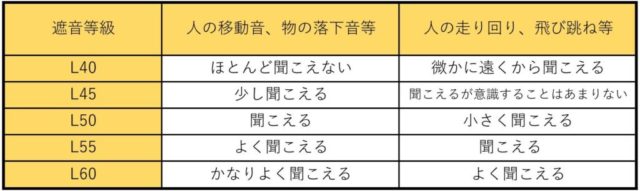

日本建築学会では床の遮音等級をL値で表現しており、数字が小さいほど遮音性能が高いことを表しています。

L45は学会推奨標準であり、通常生活する上では十分な遮音性能です。これからマンションを選ぶ際には、L45よりも高い遮音等級のマンションを目安に選択するとよいでしょう。

(参考: 日本建築学会)

管理組合・管理会社に相談

居住中のマンションで騒音被害に遭ってしまった場合には、管理組合・管理会社に相談し、対応をお願いするのがよいでしょう。

掲示板への配慮のお願いを掲載、同じ階全体へのお願いの手紙を投函、対象の家へ直接お願いなど、段階を踏んで騒音問題に取り組んでくれることが期待できます。

騒音への対処は、可能な限り、騒音元に対して直接交渉を持ちかけないことが1つのポイントです。騒音を出している本人は自分自身が騒音の元になっていると気づいていないことも多く、直接指摘されることで「怒鳴り込まれた」と感情的になってしまう恐れもあります。

間に管理組合・管理会社を挟む交渉は遠回りに思えるかもしれませんが、問題を穏便に解決する一番の近道であると考えましょう。

自身も遮音対策を講じる

騒音問題は自分が被害者であることばかりでなく、加害者側になってしまうこともあります。少しくらいの音なら大丈夫だろうと思っていても、音は下に響きやすい性質があるため、知らない間に騒音による迷惑をかけていることもあります。

マンションのような集合住宅に住む際には、周囲にさまざまな生活スタイルの家庭が集まっていることを頭に置き、周囲の迷惑にならない生活を心がけましょう。

一方で、どんなに気をつかっていても騒音の苦情を受ける対象になってしまうこともあります。自分自身では問題がない音量だと思っていても、音を受け取る周囲によっては、問題視されてしまう恐れは常につきまといます。

もし騒音の指摘を受けてしまった時には、上記判例の被告Bのように対立せず、誠意ある対応を心がけましょう。

住み替えるという選択肢も

周囲の騒音に対して苦情を訴えてもまったく改善しない状態が続いてしまうと、騒音による体調の悪化などの問題につながる恐れもあります。

健康上の問題悪化は取り返しが付かない問題になってしまうことも。どうしても問題が改善しない場合には、非常に残念ですが住み替えの検討も視野にいれましょう。

まとめ:子どもがいるご家庭はとくに騒音トラブルに「なる前」の対処が大切

分譲マンションは多くの世帯が集まる集合住宅です。それぞれ異なる生活スタイルをもつため、小さな生活習慣の違いが思わぬ騒音トラブルにつながることもあります。

とくに子どもがいるご家庭では、騒音トラブルに「なる前」の対処を心掛けるようにしましょう。騒音を受ける側、発する側のどちらにもならずに済むよう、マンション選びの際には遮音性も十分に考慮したいところです。

弊社イエツグでは、お客様が希望されるマンション選びをさまざまな面からサポートいたします。築年数、構造といった面から、高い遮音性のマンションや長く安心して住めるマンション探しをお手伝いいたします。弊社の仲介手数料は、定額182,900円(税別)。また売主様より手数料を受領できる物件については、買主様は仲介手数料無料+キャッシュバックにて仲介させていただきます。子育て世帯の皆さん、withコロナ時代の転居を考えている皆さん、お得に住み替えができるイエツグまでお気軽にご相談ください。